Die Zukunftsvision besteht aus Pompons, Pfeifenputzern und Papier. Der kleine Roboter ist ein Wunderwerk des modularen Designs. Er kann je nach Aufbau greifen, schneiden, schweißen, additiv fertigen, Abstände sowie Temperaturen messen und vieles mehr. Er kann auch sprechen und mit den Kolleginnen zum Mittagessen gehen oder nach Feierabend kranke Menschen pflegen. Natürlich ist es nur ein Fantasieprodukt. Eine fragile Bastelei. Sie zerfällt fast in den Händen von Johannes Wahl, als er während des ICM-Seminars für Promovierende und Postdocs die Idee vorstellt, die seine Arbeitsgruppe - eine von fünf - im Rahmen der Kennenlernphase ausgearbeitet hat. Doch theoretisch könnten die fünf Forscherinnen und Forscher aus unterschiedlichen Fachgebieten den modularen Roboter eines Tages gemeinsam entwickeln. Das macht ihn zu einem Beispiel für die Vielfalt, Interdisziplinarität und Kreativität der ICM-Promovierenden-Community, genauso wie die Ergebnisse der vier anderen Teams.

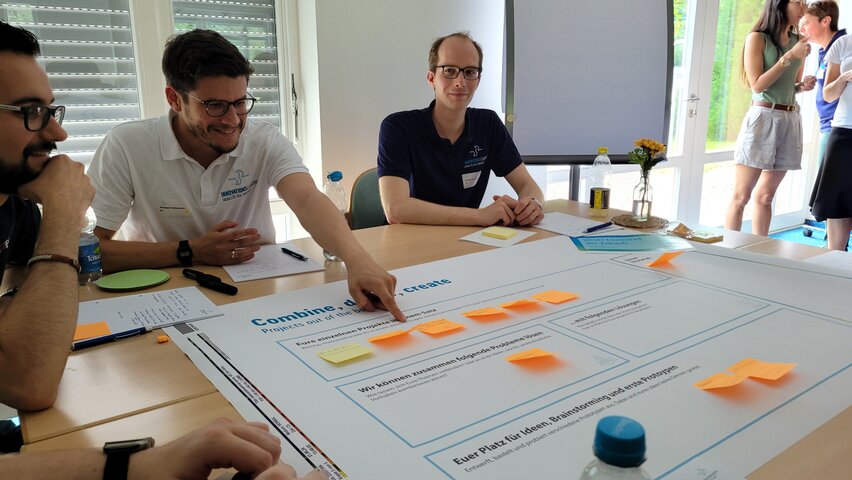

Combine, define, create

Wie viel Kreativität steckt in den Forscherinnen und Forschern des ICM? Antworten auf die Frage gab es beim ICM Seminar für Promovierende in Bad Liebenzell. Während des zweitägigen Events im Monbachtal trafen sich Mitglieder die ICM-Promovierenden-Community, um sich über Forschungsergebnisse und Auslandserfahrungen auszutauschen und ihr Wissen in interaktiven Workshops zu vertiefen.

"Ich habe vor allem gelernt, dass ich innerhalb des ICM kein Einzelfall bin, sondern der Regelfall", erzählt Anjela Mayer vom Institut für Informationsmanagement am Karlsruher Institut für Technologie. Sie arbeitet an software- und datengestützten Technologien – Extended Reality (XR) in der Produktion – und schätzt den Austausch in einem internationale Forschungsnetzwerk. Diese Kombination trifft auf viele der 27 Seminarteilnehmenden zu, in Anjelas fünfköpfiger Arbeitsgruppe auf die Mehrheit. Jantje Marie Schlömer entwickelt ein Modell zur Vorhersage von Kosten und Umweltauswirkungen von Batterien für die Mobilität der Zukunft. Tonja Heinemann arbeitet an einer Software, die es erleichtert unternehmensspezifische Open Platform Communications Unified Architecture (OPC UA) Lösungen zu erstellen. Marc Schindewolfs Forschungsschwerpunkt sind integrierte Ansätze für die Softwareentwicklung Upgrade-fähiger Fahrzeuge. Damit die Laser, an denen Johannes Wahl arbeitet, eines Tages Teil einer Universalmaschine werden, sind ebenfalls datengetriebene Steuerungssysteme notwendig. Im Lebenslauf aller fünf stehen Auslandsemester, Vorträge auf internationalen Messen oder Kongressen oder sogar Forschungssemester im Ausland. Anjela Mayer war am Vicomtech Computing Center in Spanien und Johannes Wahl am National Institut for Standards and Technology in Boulder (USA), beide im Rahmen von Short-term Grants for Talents des ICM.

Beim Blick auf die anderen Arbeitsgruppen wird auch deutlich, dass die ICM-Promovierenden-Community über ganz Baden-Württemberg verstreut ist. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen von 15 Instituten an drei Hochschulen – dem Karlsruher Institut für Technologie, der Universität Stuttgart und der Hochschule Aalen. "Im ICM arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr vieler unterschiedlicher Institute und Fachrichtungen. Dass wir uns hier treffen können, um uns gegenseitig kennenzulernen, unsere Netzwerke zu erweitern und neue Ansichten zu unseren Forschungsthemen zu hören, ist für uns sehr hilfreich", erklärt Jantje Marie Schlömer vom Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement an der Universität Stuttgart.

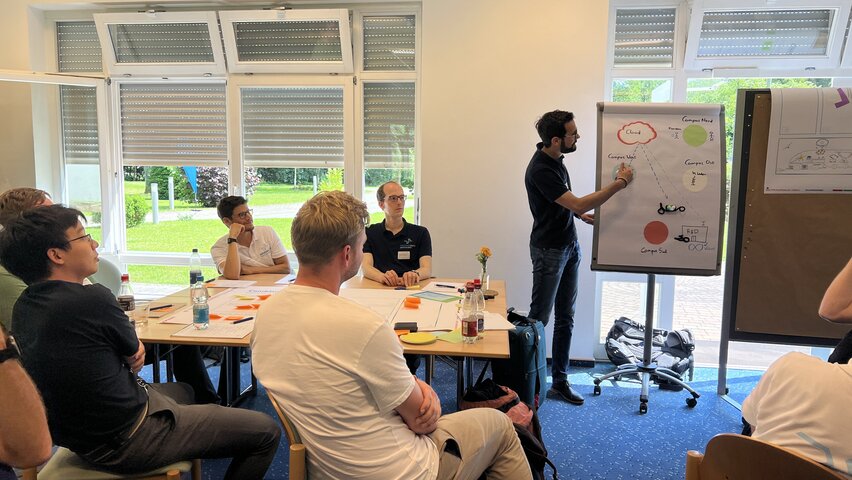

Die Ergebnisse der fünf Arbeitsgruppen beweisen, wie wertvoll Vielfalt und Perspektivenreichtum für die Zusammenarbeit unter Forschenden sind. "Wir arbeiten alle an unterschiedlichen Themen. Trotzdem hat jedes Team genug Überschneidungen gefunden, um interessante Ideen zu entwickeln, die durch die Teamarbeit besser geworden sind", erzählt Sebastian Funken vom Laserapplikationszentrum an der Hochschule Aalen. Dass der modulare Roboter, die Universalmaschine im Truck, das durch einen beweglichen Akku gesteuerte Auto, die vernetzte Fabrik der Zukunft oder das cloudbasierte Netzwerk autonomer Lastenräder nur spontane Spielereinen sind, ist dabei unwichtig. "Entscheidend ist, dass es den Netzwerkgedanken gefördert hat. Wir haben während der kreativen Arbeit viel bessere Gespräche geführt als auf anderen Seminaren mit vielen Vorträgen", sagt Jantje Marie Schlömer. Was sie damit auch ausdrückt: Das Event hat sein wichtigstes Ziel schon am Ende des ersten Programmpunkts erreicht.

Ausgewählte Programmpunkte Tag 1

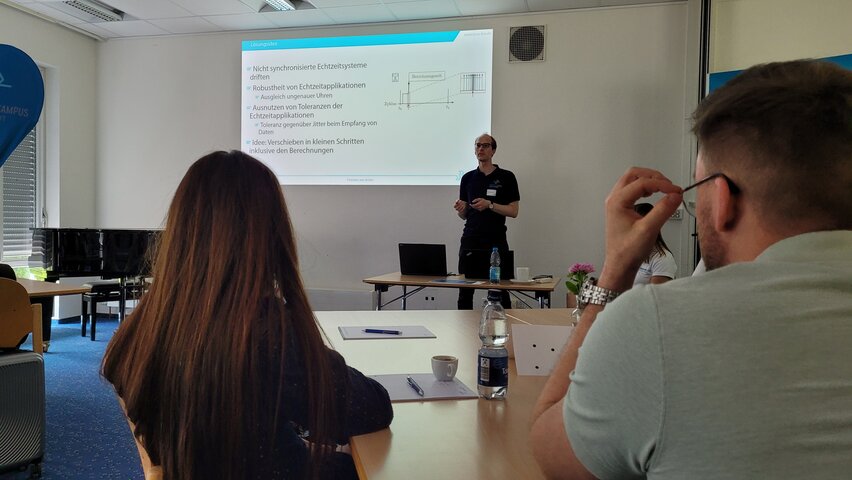

- (Dissertations-)Projekte stellen sich vor

- Combine, define, create – Eure Forschungsprojekte out of the Box

- Wege ins Ausland – Programme, Unterstützungen und Tipps für Forschungsprojekte im Ausland

-

Jutta Klein-Hitpaß | Karlsruhe House of Young Talents, KIT: Research Travel Grant und Networking Grant

-

Oliver Kaas | DE Internationals und International Scholars and Welcome Office, KIT

-

Ora Bukoshi | US: Global Glimspe

-

-

Forschung meets Fernweh: Erfahrungsberichte aus der ICM Community

Programm Tag 2

- Workshops:

- Präsentieren für Gruppen

- Ethik in der Forschung

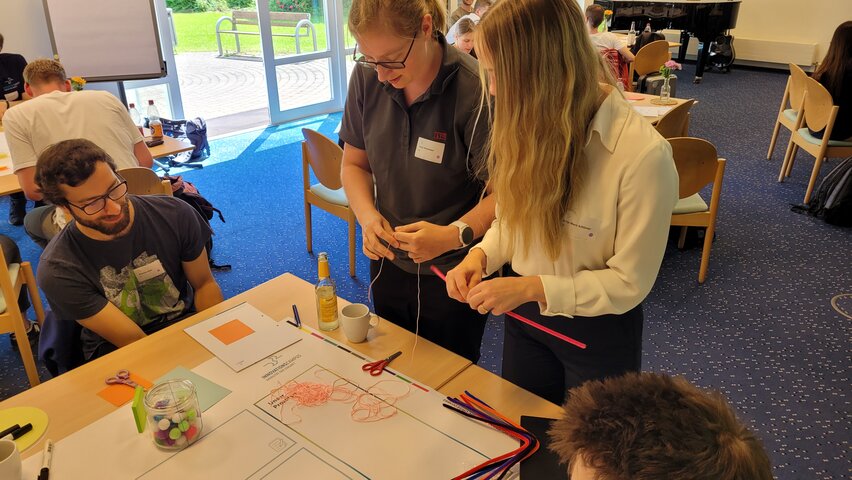

- Introduction to Design Thinking

- Wissenschaftskommunikation für Förderanträge